ハンドメイドのガラスメーカーsghrは、オンラインで千葉県九十九里町にある工場の見学ができます。

工場外観(左)と屋外に置かれているルツボ(右)。ルツボは背中を丸めたネコの様に見えることから、ネコツボとも言われています。

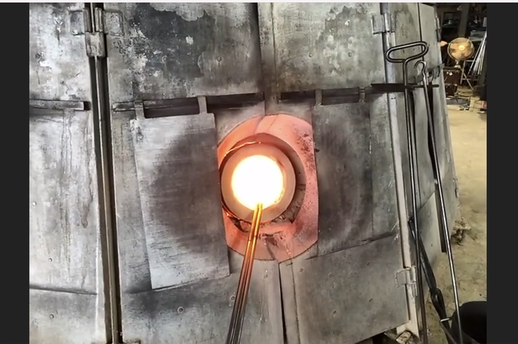

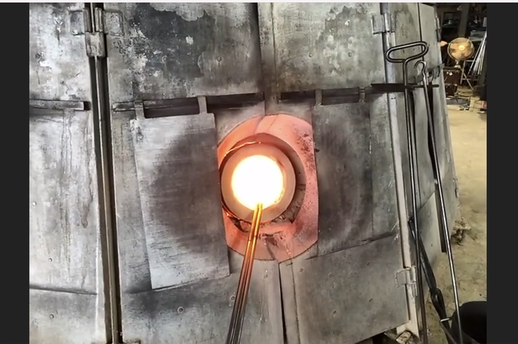

場内の真ん中に構えている大きな溶解炉。

炉には10本のルツボ(ネコツボ)が入っています。炉の中の温度は1350度。

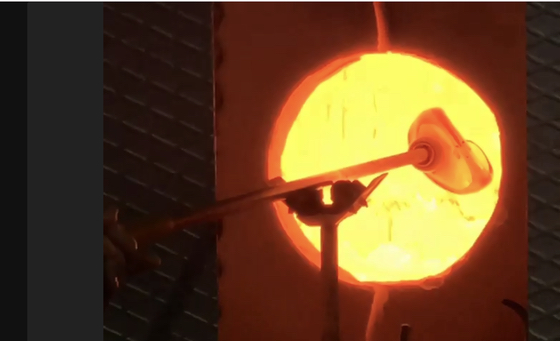

ガラスの材料のケイ素。砂です。(左)1400度で煮ると液状化します。製品作りの基本となるサオの先のガラスの玉。(右)まず、この玉を作ります。玉の大きさによって、出来上がる製品のサイズが変わります。

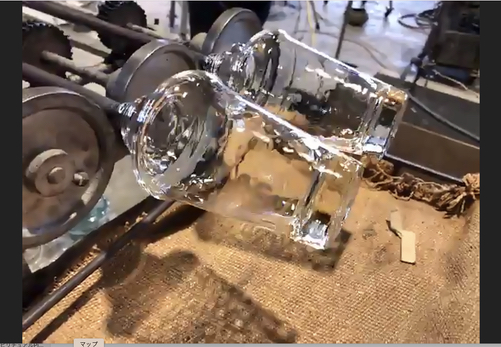

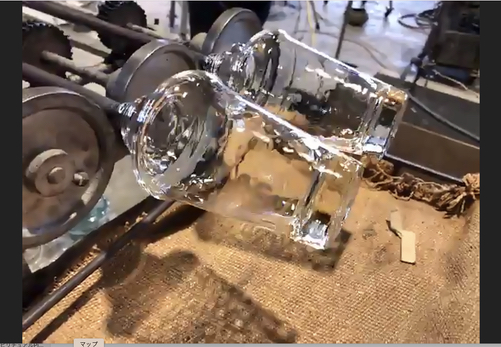

型を使用した製造方法には、型にガラスが付かないように作る方法と、型に付けて作る方法があります。どちらの作り方も、サオのガラス玉にガラスを付け、型を使用し息を吹き込みながら、形成していきます。上の写真は型にガラスが付かない製造方法。

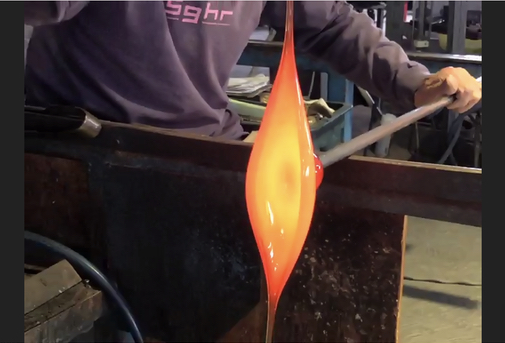

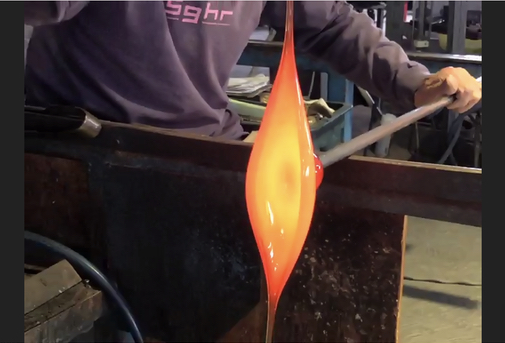

型を使わない、熟練の職人による製造方法もあります。濡れた布でガラスを形成し、何度も炉に入れ、仕上げていきます。

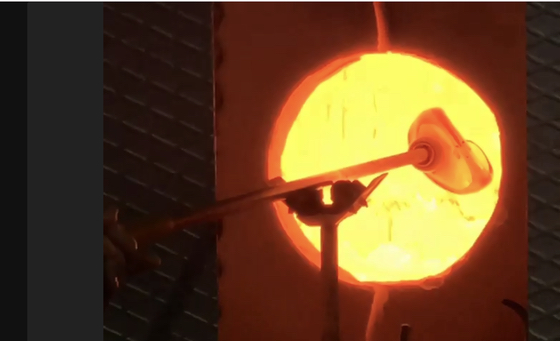

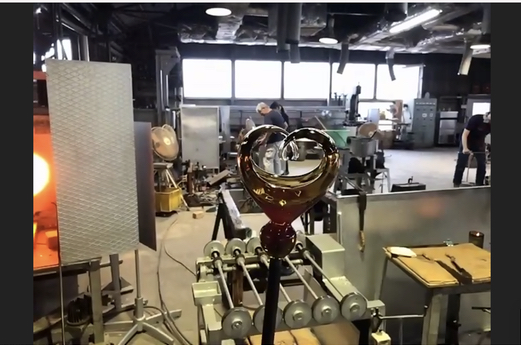

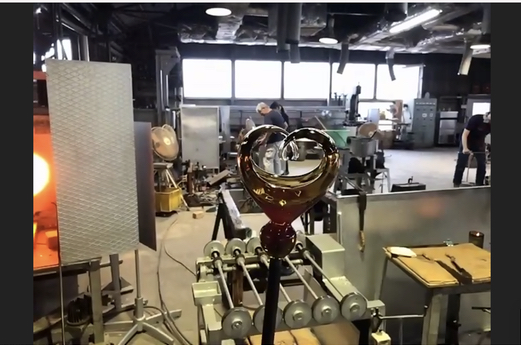

仕上がったハート型のフラワーベース。

その後冷ます炉に入れ、2時間半かけてゆっくり冷まして完成です。オンライン工場見学は、sghrホームページから申し込めます。

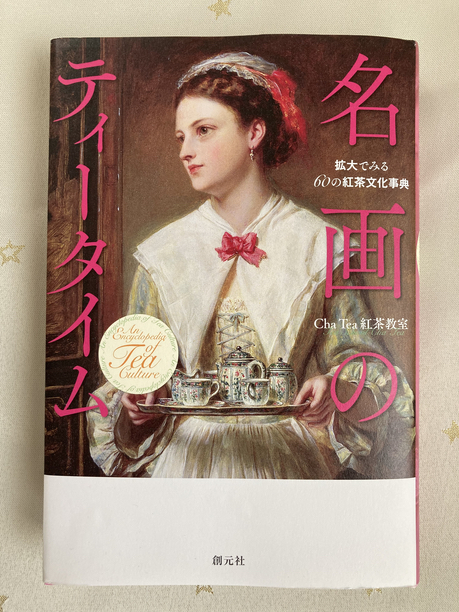

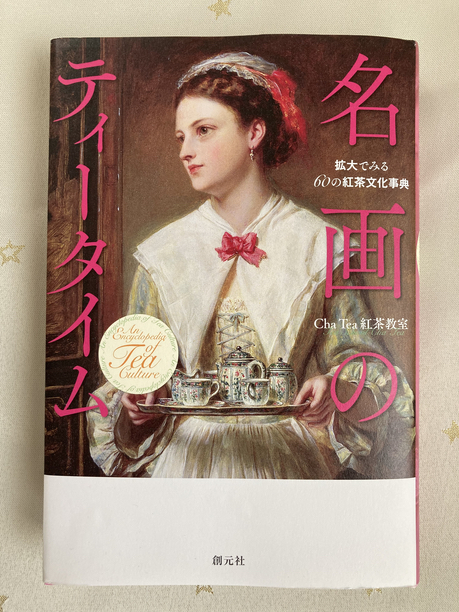

Cha Tea 紅茶教室著「名画のティータイム」。

絵画にまつわるエトセトラが詰まった1冊です。何気なく眺めていた紅茶のある風景。その風景が訴えるそれぞれのエピソードに、英国紅茶文化の詳細が描写されています。

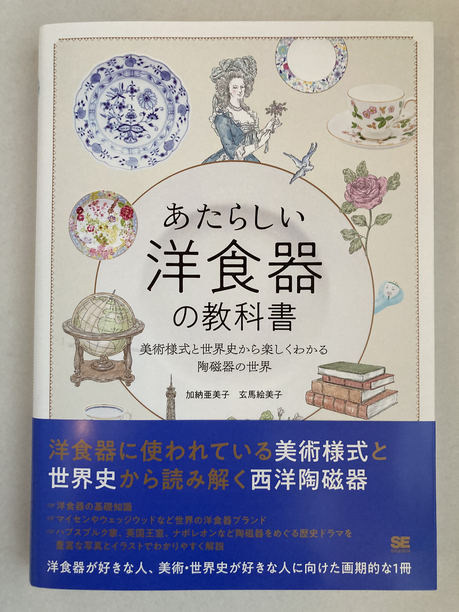

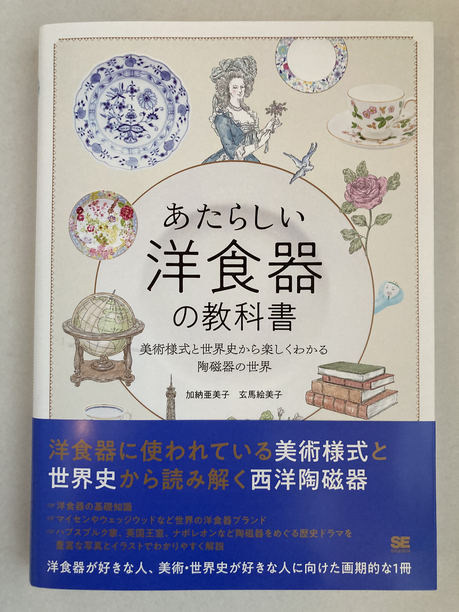

加納亜美子、玄馬絵美子著「新しい洋食器の教科書」。

テーブルウェアの専門用語を正確に表現したい時、開きたくなる本です。お皿好きには手放せないバイブル。事典のように、検索しやすいインデックス仕様になっています。

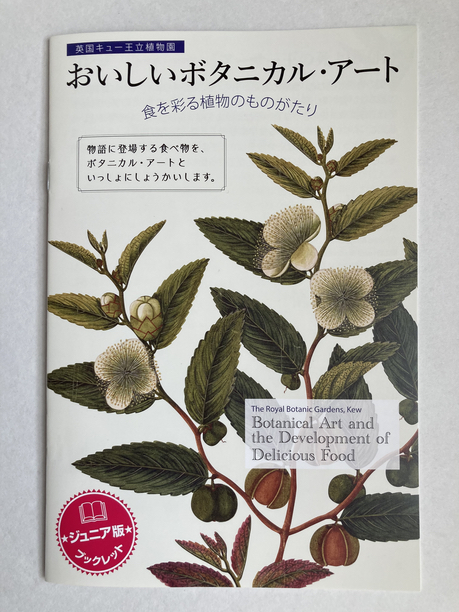

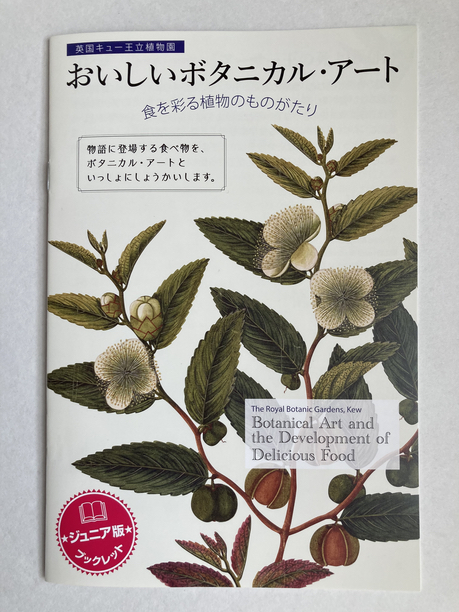

SOMPO美術館発行「英国キュー王立植物園 おいしいボタニカル・アート 食を彩る植物のものがたり」ブックレット。

イギリス文学に登場する食べ物の場面を紹介しています。紅茶やイギリス菓子が出てくる著名な小説も載っています。

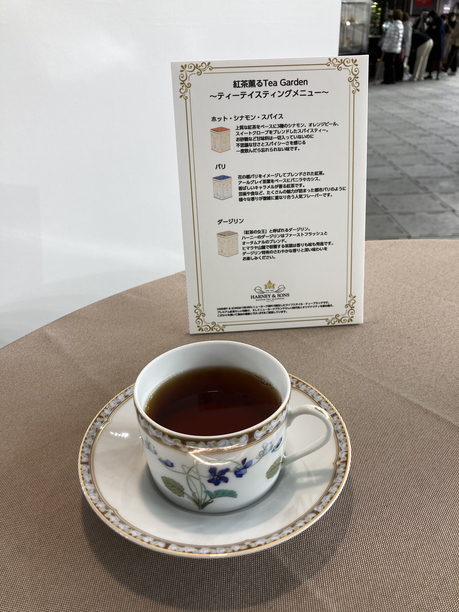

3年ぶりに、2月5日まで東京ドームで開催されたTABLEWARE FESTIVAL 2023。

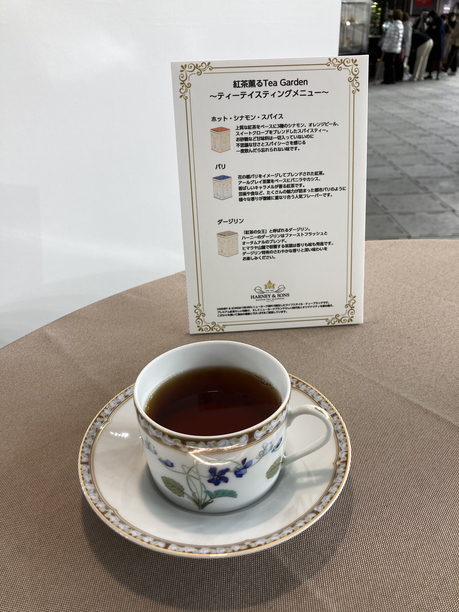

今年の特別企画は「紅茶薫るTea Garden」とあり、楽しみにしていました。

エインズレイ(イギリス)。

バーレイ(イギリス)。

アビランド(フランス)。

ヘレンド(ハンガリー)。

POC A POC(フランス)。

展示されている上記のメーカーの中から、好きなカップを選択し、3種類の中から飲みたい紅茶を選びます。

800円で体験できるスタンディングティーバー。私はエリゼ宮晩餐会用テーブルウェアのアビランド、アンペラトリス ユジェニーのカップをチョイス。紅茶はファーストフラッシュとオータムナルをブレンドしたダージリンにしました。気軽で上質なTea Gardenでした。